令和7年(2025年)3月4日に、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」(以下「早期事業再生法案」)が閣議決定され、同日に現在開会中である第217回通常国会に提出されました。

施行は、公布の日から起算して1年6ケ月を越えない範囲において政令で定める日(令和8年末頃)とされています。

早期事業再生法案の概要等

概要

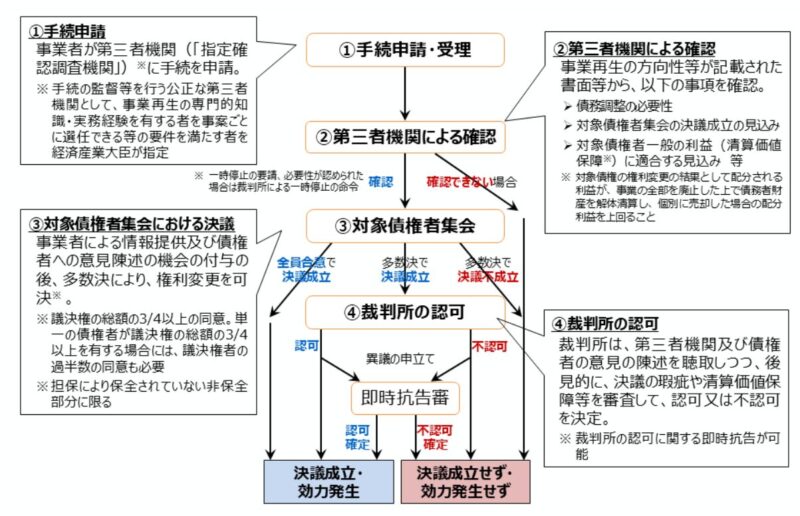

経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決(議決権の総額の3/4以上の同意等)及び裁判所の認可により、金融債務に限定して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備した内容となっています。大まかなスキームは、下図のようになっています(経済産業省ホームページから抜粋)。

(資料出典:経済産業省ホームページ、https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/202503004003.html)

法案が提出されることとなった背景等

法案が提出されることとなった背景として、事業再生に係る経済動向として、以下の2点があげられています。

日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べて120兆円以上増加。また、原材料高・人手不足等を受け、2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた状況。今後の円安・物価高、人手不足、金融政策の見直しによる借入金利の引上げ等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがある。

こうした経済社会情勢の動向を受け、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要。

※以上、以下から抜粋、参照。

「法律案概要」(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/20250304003-1.pdf)

「産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 事業再構築小委員会報告書ー早期での事業再生の円滑化に向けてー(2025年2月18日)」(以下、「報告書」)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/business_restructuring/pdf/20250220_report.pdf

法案が提出されることとなった背景として、事業再生に係る経済動向として、以下の2点があげられています。

日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べて120兆円以上増加。また、原材料高・人手不足等を受け、2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた状況。今後の円安・物価高、人手不足、金融政策の見直しによる借入金利の引上げ等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがある。

こうした経済社会情勢の動向を受け、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要。

※以上、以下から抜粋、参照。

「法律案概要」(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/20250304003-1.pdf)

「産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 事業再構築小委員会報告書ー早期での事業再生の円滑化に向けてー(2025年2月18日)」(以下、「報告書」)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/business_restructuring/pdf/20250220_report.pdf

現行の事業再生に係る制度の課題

法的整理と私的整理の類型

わが国における倒産(再生)手続きには、本ブログの記事「山形屋(鹿児島市)の事業再生計画案承認(DDS・DESとスポンサー支援)」中でも記しましたが、法的整理と私的整理の二通りがあります。

法的整理は、裁判所を利用する手続で、民事再生法に基づく民事再生手続と会社更生法による会社更生手続があります。

一方、私的整理手続は、裁判所を利用せず、債務者・債権者の合意により債務調整やいわゆるリスケ等を合意させる手続です。

さらに、私的整理手続は、ルール化された手続を利用する準則型私的整理、ルール化された手続を利用しない純粋私的整理があります。準則型私的整理は、中小企業活性化協議会による支援スキーム、中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる私的整理手続、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第22項の規定に基づく特定認証紛争解決手続(事業再生ADR)があります。また、裁判所が関与する私的整理手続もあり、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づき行われる金銭債務の利害関係を調整する民事調停手続もあります。

この法的整理と私的整理との大きな違いの一つは、調整の対象となる債務に対する債権者の範囲です。私的整理では、原則として金融機関のみが対象となり(一部例外あり)、債権放棄などを求められるのも金融機関に限定されます(仕入れ先、外注先などの商取引債権者や従業員の労働債権は入りません。)。一方、法的整理では、金融機関以外の債権者も債権放棄などの対象となります。

法的整理では、法定多数の同意、かつ、裁判所の認可を受けることにより、手続き(債権放棄など)を決定、進めることが出来ますが、私的整理では、対象債権者全員の同意が必要になります。

また、法的整理は手続開始時に公告が行われ(世に知られるということ)、一方、私的整理は公告を要せず非公開で手続を進めることが出来ます。

私的整理手続きのメリットと課題

前記のとおり、私的整理は非公開で手続を進めることが出来るため、債務者の事業価値や収益性の毀損(例えば、仕入れ先が撤退・取引停止、そのため、事業が継続に支障を来たすほか取引先からの買掛金(債権)回収、取立てが起こるなど事業者のレピュテーションが傷つき社会的信用がなくなるなど)への影響が少ないですが、対象債権者全員の同意が得られない限り私的整理手続が成立しません(この場合、特定調停か破産も含めた法的整理に移行せざるを得ません。)。

この”対象者債権者全員の同意”については、実務家の間では、経済的に困窮に陥るおそれのある段階にある事業者の早期再生、抜本的再生が遅れる懸念が指摘されてきており、報告書では、このような懸念事項を背景に「全対象債権者の同意が必要とされることは事業再生の更なる円滑化に向けた課題」(報告書P10)としています。

早期事業再生法案の主な特徴

新制度の位置付け

早期事業再生法案により導入される「経済的に窮境に陥る恐れのある段階(倒産前の状態)の事業者について、公平中立的な第三者機関(指定法人)と裁判所が関与して手続 の透明性・公正性の両方を担保しつつ、(直接の商取引に影響しない)金融債務の整理を迅速に行うことで、早期での事業再生を円滑に行うことができる制度」(報告書P11、以下「本制度」)と既存の制度(法的整理手続及び私的整理手続)との関係(比較)では、報告書では、既存の制度とは異なる「第三の手続」として整理されています(報告書P13)。

各論

対象事業者

「本制度の対象事業者は、倒産前の早期かつ迅速な事業再生を促進する観点から、民事再生法上の「経済的に窮境にある」状態の前段階として、『経済的に窮境に陥るおそれのある事業者』とされています(報告書P15)。する。法案では、第3条第1項において「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」と定義されています。

なお、報告書では、本制度については、主として、金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるほか、誠意のない事業者を本制度の対象から排除することで、モラルハザードを防止することは重要であるとしています。

対象債権

本制度で権利変更の対象となる債権については、金融機関等が有する金融債権に限定されています 。対象債権者となる金融機関の定義は、法案第2条1項各号に規定されるほか今後省令にて規定される予定です。法案では、銀行、信用金庫・信用組合、保険会社、貸金業者、サービサー(債権回収会社)、政府系金融機関、地方公共団体も含まれています。

また、多数決による債務の減免や期限の猶予等の権利変更の対象となる債権は、被保全債権(担保によって保全されていない債権)とし、保全債権(担保によって保全されている債権)は、多数決による権利変更の対象とならないとされています(報告書P17、法案第11条括弧書)。

また、「一時停止の要請及び命令の対象には、保全債権も含めるなどの観点で、手続自体には取り込むこととする」(報告書P17)とされ、法案では、裁判所が対象債権を被担保権とした担保権の実行手続の中止を命じることができる旨(法案第8条)等の措置がなされています。

なお、前述のとおり、保全債権(担保権の付く対象債権)は、多数決による権利変更の対象となっていません。この担保権実行手続の中止命令の規定は、担保権の実行手続を一時的に中止することにより、事業者の事業継続や事業再生のために必要な財産について担保権が実行され、ひいては、対象債権者一般の利益に反する事態が生じないようにすること、また、担保権者との間で保全債権の弁済方法等について協議を行うための時間的猶予を確保するため等に設けられたものです。

したがって、新制度下では、事業者は、被保全債権部分について多数決により権利変更を行いつつ、保全債権部分については、担保権者と個別の合意により、権利変更(リスケ等)を行うことになっていくのだと思います。

密行性

新制度は、非訟事件とされているため、裁判所が関与する以外は、非公開の手続きとなります(法案第31条)。この点については、従来の私的整理と同じ性格を有しています。

債権者集会における決議(決議の可決要件)

この節が、本記事の主旨となる多数決原理の法制化に関する内容です。法案では、第19条で議決権の対象となる債権を区分別に明らかにし、第20条において可決要件を規定しています。同条では「議決権の総額の四分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならない。ただし、一の議決権者が議決権者の議決権の総額の四分の三以上の議決権を有する場合において権利変更議案を可決するには、この項本文の同意のほか、出席した議決権者の過半数の同意がなければならない。」(同条第1項)とされています。

なお、対象債権者集会の決議において、対象債権者全員の同意が得られた場合は、裁判所の認可を要さずに、対象債権の権利変更が直ちに効力を有することになります(法案第29条)。

プレDIPファイナンスの保護

前記のとおり、新制度は非公開の手続で進められることから事業の毀損性が最小限に抑えられ、取引先等の一般債権については従来通り支払いを続けるのが通常です。このため、私的整理手続着手後も資金繰りは通常と同じですが、経済的に困窮している事実、財務状態が悪化していることに変わりはありません。

一方、既存制度の私的整理手続での実際では、私的整理手続開始後、私的整理手続に参加している債権者(金融機関)からは融資が停止されることもあるようです。このため、事業継続のための運転資金ニーズが強くなるほか、再建手続・実行を進める上で、リストラ資金(従業員の退職金など)の確保、再建のための新たな設備投資資金も必要となるようです。

既存制度では、このような私的整理手続開始後の再生対象事業者の運転資金等のニーズに対応するため、前述の産業競争力強化法ではプレDIPファインナンス(つなぎ融資)(注)の円滑化を図るための措置が取られています(同法第56条~第58条)。

(注)これに対し、民事再生法に基づく再生手続又は会社更生法に基づく更生手続の申立をした事業者に対する、手続申立後、手続終結まで(再生計画等の認可後も含む)の融資のことを「DIPファインナンス」と言います(経済産業省中小企業庁事業環境部DIPファイナンス研究会「DIPファイナンス研究会報告書(2001年6月7日)」)。

同法によるこの措置の中のひとつとして、事業再生ADR(私的整理手続)が一部の対象債権者の反対によって挫折し、法的整理(再生手続き又は再生手続)に移行した場合、一定の要件のもとで、当該プレDIPファイナンスが、再生手続又は更正手続における再生債権又は更正債権よりも優先的な取扱(弁済)がされる可能性の余地、蓋然性を認めることを規定した措置が採られており、この一定の要件とは、具体的には、次のとおりとなっています。

①特定認証紛争解決事業者が、事業再生ADR手続の開始から終了に至るまでの、つなぎ融資(プレDIPファイナンス)について以下を確認。

(ⅰ)つなぎ融資が資金繰りのために合理的に必要なものであること

(ⅱ)対象債権者全員の同意を得たものであること

②法的整理に移行してしまった場合、裁判所は、①の事実(専門知識を有する第三者が①の(ⅰ)、(ⅱ)を確認した事実)を考慮した上で、「つなぎ融資に関する債権が、他の再生債権(更生債権)に優先して弁済されても衡平を害しないか」判断する。

(出典:「事業再生ADR制度について」(令和6年度 経済産業省 産業創造課)

(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/jigyousaiseiadr_gaiyo_R6_2.pdf)

なお、優先的取扱いについては、まず、当該プレDIPファイナンスが同法第56条に規定する要件適合性(上記①の(ⅰ)(ⅱ))について、特定認証紛争解決事業者が確認をした上で、最終的には、裁判所が衡平考慮規定(同法第57乃至第58条)に基づき判断するという建付けになっています。必ずしも、優先的取扱いがされるという規定にはなっていません。

新制度における法案でも産業競争力強化法と同様の規定(第69条乃至第71条)が設けられており、産業競争力強化法で規定されている特定認証紛争解決事業者については、新たに設けられる第三者機関である指定確認調査機関(次節参照)が当該確認を行うこととなっています。

第三者機関(指定確認調査機関)

新制度の利用手続開始については冒頭のスキーム図のように、まずは、申請事業者が第三者機関である指定確認調査機関に手続利用の申請を行い、指定確認調査機関が「確認」(手続利用のための要件チェックみたいなものです。)を行うことから始まります(法案第3条)。

指定確認調査機関では、債務調整確認の必要性(申請事業者が経済的に窮地に陥るおそれがあること)、対象債権者集会の決議の見込みがないことが明らかでないこと、対象債権者の一般の利益(清算価値保障)(注)に適合する見込みがあること、倒産手続が係属していないこと等を確認することになっています。

(注)債権者に対して破産手続による配当率(清算配当率)以上の配当を保障しなければならないという法的原則です。これは、民事再生法の条文174条2条が「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする」とするところ、4号に「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」と規定していることを根拠としています。これにより、破産手続きにより財産を清算した場合より低い額の再生計画案は認可されないという定めです。趣旨は、破産で財産を清算した場合より少ない額しか返済されないのであれば、債権者一般の利益に反することになるので、それでは再生計画案は認可されないということです。このように民事再生法では、債務者の再生を可能にしながらも、債権者の利益を適切に保護するための基本的な考え方となっています。

指定確認調査機関は、当該確認後、対象債権者に対しての対象債権の回収その他経済産業省令で定める債権者としての権利行使をしないこと(一時停止)を行う(法案第6条)ほか、申請事業者(確認事業者)が作成する権利変更議案(債務減免やリスケ案)、早期事業再生計画等について、法定の要件に該当するか否かの調査(法案第15条)等を行い、再生手続を進めていくことになります。

新制度の審議状況と期待すること

本日段階(令和7年3月20日現在)おける情報(情報源;衆議院ホームページ)では、現在、衆議院において、審議中ということです。年金改革法や高額療養費のように政治的案件ではなく、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案等(いわゆる、能動的なサイバー防御を導入するサイバー対処能力強化法等)と同様、国全体の案件若しくは地域経済活性化の原動力等ともなる法案なので、粛々と審議されていくものと思われます。

法案成立後、施行日は冒頭に記したように、公布日から1年6ケ月とされています。今後は、省令をはじめ下位法令の立案、制定に加え、実務的な調整等が進むものと思われます。

当ブログは、主には中小企業を対象に労務問題や経済法の諸課題、事業継続に関する事項を念頭に執筆しています。

前記の「各論 対象事業者」のところで記したように、報告書では「本制度については、主として、金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定される」とされているところ。

確かに、調整が難しい多くの金融債権者の集団意志決定として多数決の原理を導入するという趣旨からは、金融債権者が相対的に少ない中小企業での利用は馴染まないかもしれません。しかし、本制度の活用、促進により、地域経済における中堅企業の再生が促進され、さらに、同地域内の中小企業の受け皿(M&Aや事業譲渡等)になっていくような循環的効果、二次的効果が生まれることを期待しています。

※記事の内容(情報)は、行政機関等のサイトや公表資料から当ブログ運営者が情報収集し、情報提供を目的として、現時点での一般的な概要を参考としてまとめたものになっています。個々の情報等に係る詳細な内容(各種利用の要件など)の確認とそれに対する具体的な対応(実行)については、弁護士等の専門家にご相談、ご確認いただき、自己責任においてご判断くださいますよう、お願いいたします。